甘いものばかり食べるのは身体に悪いとわかっていても

ついつい食べ過ぎてしまいます。

我慢できない自分を意志が弱いと思ってせめたりします。

それってもしかして【砂糖依存】かもしれません。

今回は、ダイエットやアンチエイジング、美容や健康にもつながる【食べ痩せ方法】をお知らせします。

是非最後までお読み頂けたら嬉しいです。

砂糖依存(中毒)チェックリスト

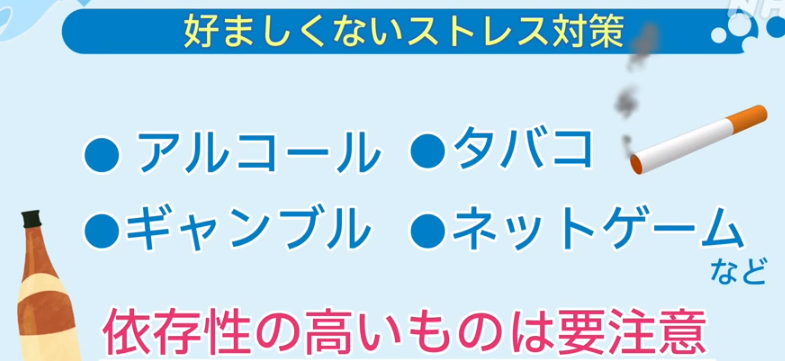

砂糖や甘いものは、お酒やたばこ程重要視されていませんが、同レベルで中毒性が高いです。

下記の項目に3つ以上当てはまるようだと砂糖依存の可能性があります。

チェックしてみましょう。

①寝起きが悪くて、眠気を感じやすい

②いらいらしやすい

③体がいつもだるさを感じる

④甘いものを食べてる時だけ元気になっている

⑤疲れやすい

⑥食事後すぐにお腹がすく

⑦毎日甘いものを食べたくないと落ち着かない

⑧太りやすく痩せにくい

⑨満腹感が得られなく、常に食欲がある

⑩同じ年頃の人と比べると老けている

砂糖などの甘いものを我慢できないのは意志が弱いと思っていた為、まさか自分が中毒になっていたことに気づいていない人が案外多いです。

中毒者の共通の症状

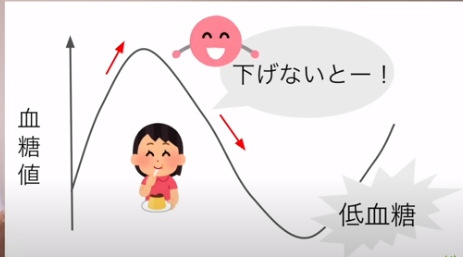

血糖値の乱高下(血糖値スパイク)が起こります。

’【血糖値の乱高下】とは砂糖などの甘いものを摂ると同時に血糖値が急上昇します。

そうすると逆に体が反応してインシュリンという物質が大量にでて血糖値が急降下することです。

その結果 危険を感じた脳がもっと甘いものを摂らないという指令を出します。

食べているときは、快楽ホルモンと言われるドーパミンが放出され、幸福感が得られる為、無意識に甘いものを欲するようになってしまいます。

そういうメカニズムなっているので仕方ない現象になのかもしれません。

ですから、意志の力だけで対抗するのはハードルが高く、我慢できない自分を責めるのはやめたほうがいいです。

乱高下の悪影響

血糖値の乱高下は、砂糖中毒だけにとどまらず、健康やアンチエイジングにも害を及ばします。

乱高下により血管にダメージを与えるので動脈硬化を引き起こします。

その他に血糖値の値の急上昇の際に【糖化】という老化現象が起きます。

老化の原因7割が酸化で3割が【糖化】と言われています。

ですから 見た目だけでなく体内も老化してしまいます。

更に血糖値の急降下の際は、インシュリンの作用で糖が【脂肪】として蓄積されます。

つまり砂糖などの甘いものをたくさん摂ると病気や身体の不調にも影響を及ぼすことになります。

究極の対策【食べ痩せ】方法

でもご安心ください。

無理にダイエットしなくてもいい方法があります。

根性や意志や忍耐力がなくても大丈夫です。

★血糖値の安定

血糖値の上げ下げの波を緩やかにすることが大切になります。

そして、安定させることで、お菓子や甘いものをそんなに欲しなくなります。

どうしたら、上げ下げさせずに安定できるのか、

血糖値は上がっても下がっても良くないので、いかに安定させるかが要です。

対策❶質の良い糖質を摂ること

質の良い糖質(炭水化物)は三大栄養素の一つでもありますから大切です。

例えば間食やおやつもお菓子ではなく、お菓子や菓子パンなどは避けて干し芋やライ麦パンや全粒粉パンなどにすること

また、シリアルも甘いのではなくてオートミールにするなど食物繊維が豊富な食材に置き換えることで、血糖値を程よく上げることにつながります。

食物繊維は満腹感も得られやすいので、糖質の摂り過ぎを予防できるメリットがあります。

ですから、お菓子を普段から食べたい人は、無理にやめるのではなく、こういう食物繊維が豊富な質の高い糖質に置き換えるのがいいと思います。

対策❷2たんぱく質を摂る

たんぱく質を摂ることが努力や我慢、忍耐が必要なく簡単で効果絶大です。

なぜなら たんぱく質は満腹感が得られる効果が栄養素の中で極めて高いからです。

つまり、一日のたんぱく質の必要量が達していないと満腹感が得られないので、お菓子などの甘いものを食べたくなります。

たんぱく質が不足している人に限ってお菓子を食べすぎている結果報告がでているようです。

ですから、1日三食でしっかりたんぱく質摂ることが大切です。

だからと言って摂り過ぎないように、1食あたり成人女性約20gです。

対策❸朝食をとる

空腹時間をしっかりとりたい方は朝食を抜くこともありますが、その結果いきなり空腹時に甘いものやお菓子を食べたら元も子もありません。

空腹時間を確保した後は、低血糖になっているのでお菓子や菓子パンなどを食べたくなるから仕方がないかもしれません。

でも、そうではなく最初は野菜から食べるようにする工夫が重要です。

出来ればよく噛んでゆっくりたべること

野菜から初めて次はタンパク質、最後は炭水化物の順に食べると血糖値も緩やかに上昇するので、糖尿病などの予防にもなります。

年齢と共に膵臓も老化するので、インスリンの分泌が遅くなったり少なくなったりするので血糖値の乱高下を起こしやすくなります。

砂糖依存を絶ち、最初に糖質から食べるのではなく野菜から食べる習慣を身につけることがとても大切です。

空腹時間の確保も内臓を休めることにつながり効果的だと思いますが、お菓子やインスタント食品に偏るような食生活だと逆効果になります。

そういう場合はバランスよくしっかり朝食をとるべきです。

まとめ

痩せることができない、甘いものをついつい食べ過ぎてしまう

それって気づかないうちに【砂糖依存】になっているかもしれません。

でも、努力や根性がなくても できます。

それは、血糖値を乱高下させないように、緩やかに上げるための質の良い糖質やたんぱく質、食物繊維が豊富な食品などと置き換えて食べると案外簡単に砂糖依存から縁が切れそうです。

健康や美容(美肌)、ダイエット、アンチエイジングをかなえるなら、諦めないで是非お試しを!